PRPPRP療法(多血小板血漿療法)

PRPPRP療法(多血小板血漿療法)

PRP(Plate Rich Plasma : 多血小板血漿)療法について

多血小板血漿(Plate Rich Plasma:PRP)療法とは、ご自身の血液から抽出した高濃度の血小板を用いる再生医療の一つです。整形外科(大谷選手の右肘治療にも用いられたのは有名です)領域の他、美容皮膚科で盛んに行われています。婦人科領域では子宮膣内や卵巣に注入されています。血小板に含まれる成長因子(PDGF、TGF-β、VEGF、EGF等)は、子宮内膜環境の改善を促すことが明らかにされています。PRP治療により子宮内膜における細胞増殖、血管新生を促す効果により子宮内膜が活性化され、受精卵が着床しやすくなると考えられています。不妊領域での治療の歴史はまだ浅いですが、国内外において子宮内膜が厚くならない方や反復着床不全の方に対する臨床応用が盛んに行われるようになってきており、好成績の報告も散見されるようになってきました。PRPに含まれる成長因子が卵巣組織を活性化し、卵胞発育を促し採卵数を増加する可能性があるという報告、卵胞周囲の血管新生を促進することで

卵子の質が向上する可能性があるという報告があります。

安全性について

本治療法は法律に基づき、再生医療等提供計画の届出後、厚生労働大臣に受理された治療となります。当院も認定施設です。自分自身の血液を用いた治療法ですので、アレルギー反応の心配がほとんどありません。これまでに国内外での使用において、重篤な有害事象は報告されていませんが、以下の様なリスクがあります。

・採血に伴う痛み、皮下出血、気分不良、神経損傷

・PRP注入時の痛み

・PRP注入部位の感染や炎症

対象

ホルモン調整周期での凍結融解胚移植(新鮮胚移植周期は不可)

ART反復不成功者、移植周期に内膜が薄いと判断された方が主な対象者となります。

PRP周期ではホルモン調整周期での移植を推奨しています。ただし自然周期(レトロゾール周期含む)でERA検査を行い、移植日のずれが指摘された方はこの限りではありません。

※自然周期での移植で排卵に至らなかった場合、PRPの返金はできませんのでご注意ください。

※ERA(Endometrial Receptivity Analysis)検査で移植日時が指定された場合は、移植予定日時を考慮して治療を行います。

※現在他院で治療を行っている方もPRP療法をお受けできますが、通院施設の担当医のご意見を伺った上で受診してください。

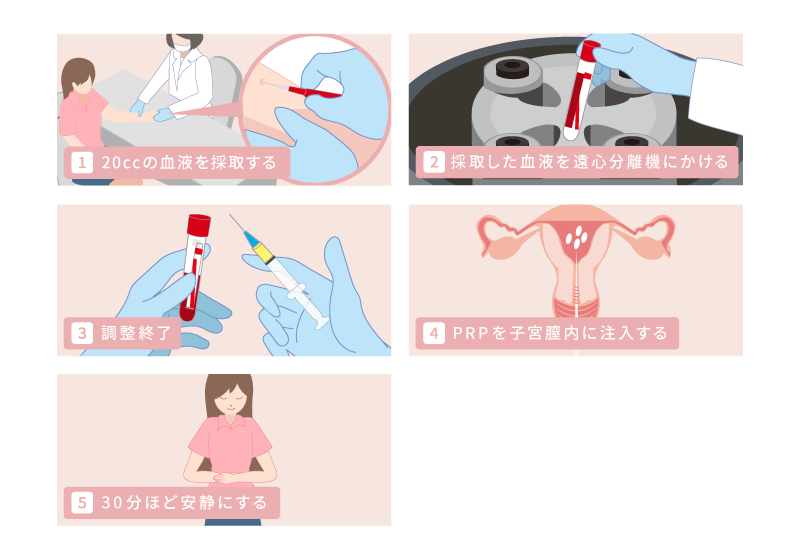

治療の流れ

治療は1周期、原則2回の投与です。(1回でもある程度の効果が期待できます)

- 患者様の前腕から静脈血を20ml採取し、遠心分離機で血漿部分を抽出します。

- 採取した血液を遠心分離機にかけます。

- PRPを作製します。

- 調整したPRP(約1ml)を患者様の子宮膣内に移植カテーテルを用いて注入、もしくは経膣超音波下に注射針を用いて卵巣内に注入します。感染予防のために抗生剤を処方します。

- 30分のほど安静が必要です。(院内の椅子に座り30分安静、その後帰宅となります。)

※採取したPRPが固まるなど分離後の性状が注入に不適切と判断された場合は、再度採血または投与中止となる事があります。採血から注入までの所要時間は約60分です。(再度採血の場合は120分)治療後24時間以内は激しい運動は控えてください。入浴は可能です。万一発熱や普段と異なった症状がみられた場合は、医師にご相談ください。

PRP療法 治療の流れ

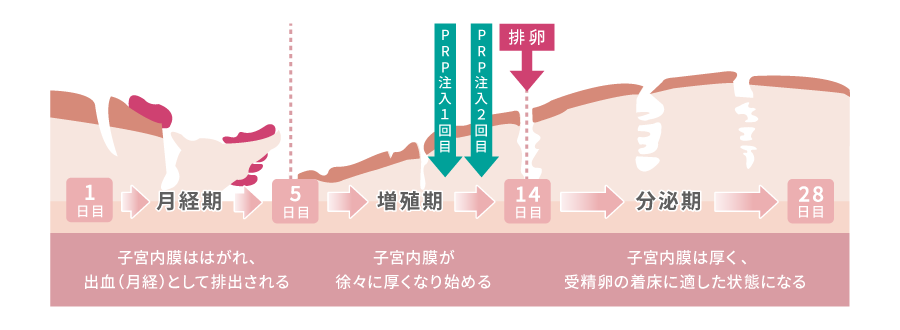

・子宮膣内への注入

月経1、2日目より卵胞ホルモン製剤の使用を開始、月経11~13日目に来院していただきます。同日の採血値に問題ないことを確認後、初回の治療を行います。

初期胚のみを凍結し移植予定の方:黄体ホルモン腟錠開始前にPRP投与(初回のみ)

胚盤胞を凍結されている方:黄体ホルモン腟錠開始前に初回、数日後に2回目を投与

・卵巣への注入

月経終了から月経10日目の間に1回、左右両側もしくは左右どちらか一方の卵巣内に注入します。

費用

自費 同時処方されるお薬(ホルモン剤、抗生剤など)、検査代は別途加算されます。

・子宮膣内への注入

初回投与:88,000円(税込) 2回目投与:88,000円(税込)

1周期の治療では2回投与が原則となります。しかしながら都合が悪い場合や初期凍結胚移植の場合には1回のみとなりますが、ある程度の効果は期待できると報告されています。

※PRP投与後に内膜が薄い、感染症発症、出血などの事情でその治療が中断となった場合でも返金はできません。自然周期での移植で排卵に至らなかった場合も、返金はできませんのであらかじめご注意ください。

・卵巣への注入

1回片方で120,000円(税込)、左右で220,000円(税込)

診療情報の報告について

当院は厚生労働省の「認定再生医療等委員会」により施設認定を受けています。そのため、毎年の治療経過の報告義務があります。また、治療法の有効性の検証、並びに医学の発展のため、各種学会や研究会、論文などの形式で個人情報は伏せて発表することがあります。個人が特定されないよう徹底しておりますので何卒ご理解とご協力をお願い申しあげます。

下記に該当する方は担当医にご相談ください

- 血小板数が150,000/mm3 以下

- フィブリノーゲン値(Fbn)が200mg/dl以下の方

- Hbが11.0g/dl 以下(貧血)の方

- 血小板機能異常症

- 血行動態が不安定な方

- 非ステロイド性消炎鎮痛薬(ロキソニンやボルタレンなど。バイアスピリンは除く)

- 抗凝固薬(ヘパリン)で治療中

- 悪性腫瘍やその可能性のある方

- 感染症(B型肝炎、C型肝炎、HIV、梅毒)検査で抗原が陽性の方